Kraftstoß

Der gerade, zentrale Stoß

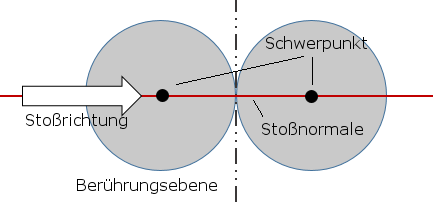

Bei einem geraden, zentralen Stoß liegen die Geschwindigkeitsvektoren und die Schwerpunkte der Stoßpartner auf der → Stoßnormalen, d.h. senkrecht zur Berührungsebene.

|

Die Größe des Kraftstoßes wird durch die Massen der Stoßpartner, die Aufprallgeschwindigkeit und die → Rückprallelastizität (wirkende Stoßzahl) bestimmt. Für den Sonderfall des geraden, zentralen Stoßes zwischen einem sich bewegenden und einem ruhenden Stoßpartner (bei gleicher Masse, homogener Massenverteilung und vernachlässigter Rotation) gilt:

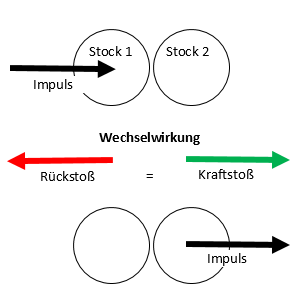

- Stoßzahl k = 1: Stoßpartner 1 kommt durch die Stoßwirkung zum Stillstand und Stoßpartner 2 bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit in die gleiche Richtung weiter.

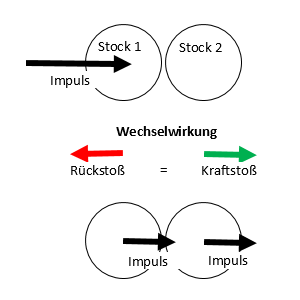

- Stoßzahl k = 0: Beide Stoßpartner bewegen sich nach dem Stoß mit halber Geschwindigkeit in die gleiche Richtung weiter.

a) idealer elastischer Stoß

|

b) idealer plastischer Stoß

|

Kinematische Betrachtung

Unter Einbeziehung der Grundsätze der Energie- und Impulserhaltung und der Annahme, daß sich Stoßpartner 2 vor dem Stoß in Ruhe befindet, ergeben sich nachfolgende Formeln für die Berechnung der Stoßwirkungen:

Berechnungsbeispiele

Berechnungen erfolgen auf Grundlage der Aufprallgeschwindigkeit. Berücksichtigt man zudem den Geschwindigkeitsverlust des Stoßkörpers 1 auf der Wegstrecke bis zum Aufprall, so ergeben sich folgende → Laufwege.